Wurzelbehandlung – Wenn der Zahn die Nerven verliert

Die Wurzelbehandlung ist zur Zahnerhaltung notwendig, wenn die im Inneren des Zahnes gelegene Zahnpulpa – auch Zahnnerv genannt – entzündet oder abgestorben ist. Man spricht auch von endodontischer Behandlung und Endodontie oder Endodontologie, weil diese Behandlungen das Endodont (das Zahninnere) betreffen. Der Spezialist für Wurzelbehandlungen heisst Endodontologe.

Da ein Schwerpunkt unserer Praxis auf der Zahnerhaltung und Endodontie liegt, geben wir in diesem Kapitel einen ausführlichen Überblick über diesen wichtigen Teil der konservierenden Zahnmedizin. Sie können diese umfangreichen Informationen entweder komplett als pdf-Dokument herunterladen oder aber auf dieser Website abschnittsweise lesen oder ausdrucken:

Themenübersicht:

- Der Zahnnerv und seine Funktionen

- Wenn der Nerv krank ist: Wie Zahnschmerz entsteht

- Diagnostik: Wann ist ein Zahn tot?

- Wann und warum ist eine Wurzelbehandlung erforderlich

- Was ist eine Wurzelbehandlung

- Wie funktioniert eine Wurzelbehandlung

- Erfahrungen, Erfolgsrate und Komplikationen bei Wurzelbehandlungen

- Kinder: Wurzelbehandlung von Milchzähnen

- Restaurierung (Zahn-Aufbau) nach einer Wurzelbehandlung – Stiftzähne

- Wie viel kostet eine Wurzelbehandlung?

- Wurzelbehandlung – Fragen und Antworten zum Thema

Der Zahnnerv und seine Funktionen

Die Pulpa – Lebensader des Zahnes

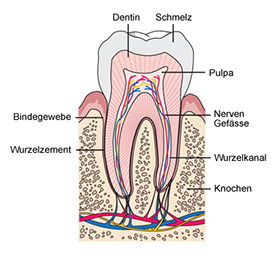

Im Zahninnern befindet die oft „Nerv“ genannte Pulpa, deren Weichgewebe die Wurzelkanäle und die in der Zahnkrone befindliche Pulpahöhle ausfüllt. Dabei ist die Pulpa mehr als nur der Zahnnerv, denn neben Nervenfasern enthält sie auch Blutgefässe.

Das sind die wichtigsten Funktionen der Zahnpulpa:

Bildung von Zahnhartsubstanz

Während der Phase der Zahnbildung im Kindes – und Jugendalter produzieren die Pulpazellen das knochenähnliche Zahnbein (Dentin), das den grössten Teil der Zahnhartsubstanz ausmacht. Aber auch nach dem Zahndurchbruch bildet die Pulpa weiterhin Dentin (Sekundärdentin), so dass im Laufe des Lebens die Pulpahöhle allmählich kleiner wird. Die Pulpa kann aber auch auf äussere Reize wie z.B. eine sich der Pulpa nähernde Karies oder starke Abnutzung des Zahnes reagieren: Indem eine Schutzschicht aus Dentin in Richtung des Reizes aufgebaut wird (Tertiärdentin oder Reizdentin), versucht die Pulpa, sich „einzumauern“ und so Ihre Integrität und Vitalität zu erhalten.

Ernährung des Dentins

Dentin (Zahnbein) ist wie Knochen eine lebende Substanz, die über die mikroskopisch kleinen Dentinkanälchen mit der Pulpa verbunden ist. Die in den Kanälchen befindlichen Zellen und Flüssigkeiten erhalten die Zahnhartsubstanz vital und belastungsfähig.

Sensibilität

Sensorische Nervenfasern in den Dentinkanälchen sorgen dafür, dass der Zahn auf chemische, thermische und mechanische Reize sensibel ist, was zum Beispiel den Zahnschmerz durch eine Karies oder beim Bohren erklärt.

Abwehr

Das Gewebe in den Dentinkanälchen dient auch der Abwehr von aussen in den Zahn eindringenden Mikroorganismen, wie z.B. Bakterien.

Wenn der Nerv krank ist: Wie Zahnschmerz entsteht

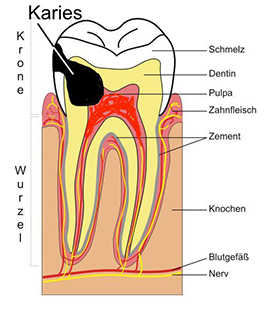

Wie alle lebenden Gewebe kann auch die Zahnpulpa von krankhaften Veränderungen heimgesucht werden. Meistens handelt es sich dabei um eine Entzündung der Pulpa, die man Pulpitis nennt und von der man akute und chronische Formen unterscheidet. Im Anfangsstadium ist die Pulpitis meist reversibel, das heisst, sie kann bei Beseitigung der Ursache wieder komplett ausheilen. Bei längerem Bestehen ist die Nerventzündung häufig irreversibel. Sie heilt also nicht mehr ab, führt zu chronischen Beschwerden oder schliesslich zu einem Absterben des Zahnnerven (Pulpanekrose)

Hauptursachen der Pulpitis:

- Karies (Bakterien, diese bilden Toxine und Säuren)

- Zahnrisse oder –frakturen (Zahntrauma)

- Chemische Irritation durch Zahnrestaurationen wie Zahnfüllungen oder Kronen

- Überhitzung bei zahnärztlicher Behandlung, zum Beispiel beim Bohren oder Abschleifen des Zahnes ohne ausreichende Kühlung

Symptome der Pulpitis:

Typisches Symptom der Pulpitis ist der Schmerz, der je nach Ausmass der Nerventzündung variieren kann:

- Überempfindlichkeit gegen Kälte oder Wärme (Hypersensibilität) sind oft ein Anzeichen einer Irritation oder Entzündung des Zahnnerven. Die Schmerzen werden in diesem Fall durch kalte Getränke oder heisse Speisen ausgelöst. Auch ein hartnäckig überempfindlicher Zahnhals kann durch eine chronische Pulpitis verursacht sein. Überempfindliche Zähne beobachtet man häufig in den ersten Monaten nach dem Legen von Füllungen oder dem Einsetzen von Kronen. Normalerweise beruhigt sich der Nerv wieder von alleine. Bei anhaltenden Beschwerden kann aber eine Wurzelbehandlung notwendig werden.

- Zahnschmerzen sind das klassische Symptom der Pulpitis. Bei akuter Zahnnerv-Entzündung kann der Schmerz anfallsartig auftreten und sehr intensiv sein, wobei er oft pochend oder pulsierend ist. Manchmal strahlt er in die Umgebung aus, z.B. ins Ohr, was die Lokalisierung der Schmerzursache erschweren kann. Pulpitische Zahnschmerzen können spontan auftreten oder durch äussere Einwirkungen, wie Temperaturreize oder Bissbelastung ausgelöst werden. Wichtig ist die Abgrenzung der Zahnschmerzen von anderen Schmerzursachen, die ähnliche Beschwerden verursachen: Kopfschmerzen, Kiefergelenkschmerz, Mittelohrentzündung, Trigeminusneuralgie. Auch ein Herzinfarkt kann gelegentlich in den Unterkiefer ausstrahlende Schmerzen bewirken.

- Klopfschmerz und Aufbiss-Schmerz: Bei länger bestehender Pulpitis erfasst die Entzündung auch die Wurzelhaut und den Knochen um die Wurzelspitze (Apex). Man spricht dann von einer akuten apikalen Parodontitis oder Ostitis. Der Zahnschmerz ist in diesem Fall belastungsabhängig und tritt z.B. beim Aufbeissen auf etwas Hartes oder beim Klopfen auf den Zahn auf. Solange der Zahnnerv vital (lebendig) ist, können sich die Symptome der Pulpitis und der apikalen Parodontitis überlagern.

Wenn der Nerv abstirbt (Pulpanekrose)

Wenn die Zahnpulpa abstirbt und das Pulpagewebe nekrotisch wird, spricht man auch von Pulpanekrose oder Gangrän. Der Zahn wird jetzt als devital (tot) bezeichnet, weil der Zahnnerv nicht mehr vital ist (lebt). Als Ursache für eine Pulpanekrose kommen in Frage:

Eine Pulpaentzündung (Pulpitis), z.B. durch eine Karies. Bakterien und deren Gifte (Toxine) können in die Pulpa eindringen und zu ihrem Absterben führen.

Auch ein Zahntrauma durch einen Unfall (z.B. Sturz oder Schlag) kann zur Pulpanekrose führen, wenn der Zahn gelockert oder verschoben wird und dabei die Blutgefässe an der Wurzelspitze abreissen.

Eine fortgeschrittene Parodontitis mit sehr tiefen Zahnfleischtaschen kann bisweilen ebenfalls zum Absterben des Zahnnerven führen (Endo-Paro-Läsion).

Wenn der Zahnnerv nach einer längeren Entzündung der Pulpa abstirbt (Gangrän), lassen die Zahnschmerzen in vielen Fällen plötzlich nach, weil die Nervenzellen der Pulpa keine Schmerzreize mehr weiterleiten. Oft ändert sich aber nur die Art des Schmerzes: Vom spontanen Schmerz zum belastungsabhängigen Schmerz, der zum Beispiel beim Kauen auftritt. Grund sind die Bakterien, die jetzt das tote Pulpagewebe besiedeln und über die Wurzelspitze in den benachbarten Knochen vordringen (Fachbegriff: apikale Ostitis oder apikale Parodontitis).

Vom toten Zahn zur „dicken Backe“

Die Bakterien aus der „toten Zahnwurzel“ dringen nun über die Wurzelspitze in den Knochen ein und es kommt zu einer lokalen Knochenentzündung (Ostitis) und langsamen Auflösung des Knochens. Dies kann völlig schmerzlos vor sich gehen, so dass viele tote Zähne erst zufällig bei einer Röntgenaufnahme entdeckt werden.

In manchen Fällen ist die Entzündung aber eher akut, der betroffene Zahn scheint „länger“ zu sein und tut bei Belastung (Beissen) weh. Das Gefühl des verlängerten Zahns kommt daher, dass der mit elastischen Fasern im Knochen verankerte Zahn durch die Entzündung Bruchteile eines Millimeters aus dem Zahnfach herausgedrückt wird und beim Beissen früher auf den Gegenzahn stösst.

Der Knochen um die „tote“ Wurzel wird von den Bakterien angegriffen und langsam aufgelöst und nach einiger Zeit sieht man auf dem Röntgenbild oft einen linsen- bis erbsengrossen schwarzen „Schatten“ an der Wurzelspitze. Diese Ostitis kann je nach Aggressivität der Bakterien und Abwehr des Immunsystems über lange Zeit unverändert stabil bleiben. Wenn die Bakterien die Oberhand gewinnen, breitet sich die Entzündung im Knochen weiter aus und kann ins Weichgewebe durchbrechen. Nach anfänglichen starken Schmerzen bemerkt der Patient dann eine zunehmende Schwellung von Lippe, Wange oder Kinn. Wenn sich Eiter im Gewebe ansammelt, spricht man von einem Abszess (Eiterbeule). Diese „dicke Backe“ ist keineswegs harmlos und muss sofort behandelt werden, ein unbehandelter Abszess im Gesichtsbereich kann sogar lebensgefährliche Konsequenzen haben.

Diagnostik: Wann ist ein Zahn tot?

Um die Vitalität eines Zahnes zu prüfen – also um festzustellen, ob der Zahn lebt, oder tot ist – bedient sich der Zahnarzt verschiedener Hilfsmittel:

1. Klopf- oder Perkussionstest

Ein vorsichtiges Klopfen mit einem Instrument auf den fraglichen Zahn kann erste Hinweise über dessen Vitalität geben: Ist der Zahn devital (tot), spürt der Patient häufig ein unangenehmes Gefühl oder einen leichten Schmerz. Dieser Test kann auch als Aufbisstest mit einer kleinen Watterolle durchgeführt werden, auf die der Patient mit dem Zahn beisst.

2. Vitalitätstest

Beim Kältetest wird der Zahn mit CO2-Schnee (Temperatur -78°C) auf Sensibilität getestet. Bei vitaler Pulpa verspürt man normalerweise einen starken Kältereiz. Im Zweifelsfall kann auch ein elektrischer Pulpatester hilfreich sein, der Strom abgibt und bei vitaler Pulpa ein Kribbeln im Zahn auslöst. Diese Vitalitätstests sind nicht immer zuverlässig und erlauben bisweilen keine endgültige Aussage über die Vitalität eines Zahnes. In mehrwurzligen Zähnen kann zum Beispiel die Pulpa einer Wurzel bereits abgestorben sein, während die anderen Wurzeln noch vital und sensibel sind. Manchmal reagiert auch ein vitaler Zahn nicht auf den Test, weil sich die Pulpa stark zurückgebildet und durch Bildung von Hartgewebe „eingemauert“ hat. Auch eine Krone aus Keramik kann die Beurteilung der Vitalität erschweren.

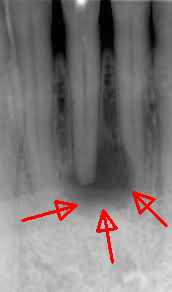

3. Röntgenbild

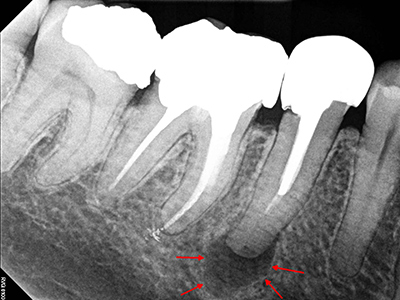

Durch Röntgen erhält der Behandler wertvolle Hinweise zur Beurteilung eines Zahnes vor einer allfälligen Wurzelbehandlung. Ein verbreiterter Parodontalspalt im Übergang zwischen Zahnwurzel und Knochen kann ein Hinweis auf eine sich ausbreitende Entzündung bei toter Zahnpulpa sein. Wenn sich im Röntgenbild bereits der Knochen um die Wurzelspitze aufgelöst hat, zeigt sich das als rundlicher schwarzer Schatten. Das dort befindliche Entzündungsgewebe, das den Knochen angreift, wird auch als Granulom bezeichnet. Tote Zähne können aber auch Zysten verursachen. Zahngranulome und Zysten sind ein Hinweis darauf, dass die Zahnpulpa abgestorben, der Zahn also devital ist. Eine Wurzelbehandlung sollte in solchen Fällen nicht hinausgezögert werden.

In seltenen Fällen, vor allem bei unübersichtlicher Wurzelanatomie und unklaren Symptomen, kann zusätzlich eine 3D-Röntgenaufnahme (DVT) notwendig werden. Diese Computertomografie liefert dreidimensionale Bilder und erlaubt eine sehr genaue Diagnose der Zahnwurzeln und der umliegenden Hart- und Weichgewebe. In unserer Praxis steht ein digitaler Volumentomograph der neuesten Generation zur Verfügung, der eine besonders niedrige Strahlenbelastung gewährleistet.

Abgestorbener unter Schneidezahn im Röntgenbild. Der Patient war völlig schmerzfrei. Die dunkle Zone um die Wurzelspitze zeigt die Auflösung des Knochens durch die Entzündung, die man auch Granulom oder apikale Ostitis nennt. Eine Wurzelbehandlung ist dringend nötig, um grösseren Schaden wie z.B. eine Fistel oder Eiterbeule (Abszess) zu verhindern.

Trotz Wurzelbehandlung hatte dieser Patient anhaltende chronische Beschwerden am ersten oberen Molaren (Stockzahn) rechts. Die normale Röntgenaufnahme war unauffällig. Erst die 3D-Volumentomographie zeigt einen ungefüllten zusätzlichen Kanal in der vorderen Wurzel. Nach Revision und Füllung dieses Kanals klangen die Schmerzen sofort ab.

Wann und warum ist eine Wurzelbehandlung erforderlich

- Wenn die Zahnpulpa irreversibel entzündet ist (Pulpitis) und anhaltende oder ständig wiederkehrende Zahnschmerzen auftreten. Die für den Patienten oft unerträglichen Schmerzen können nur durch eine Wurzelbehandlung dauerhaft beseitigt werden.

- Wenn der Zahnnerv ganz oder teilweise abgestorben ist (Pulpanekrose, Gangrän). Beim devitalen (toten) Zahn ist eine Wurzelbehandlung erforderlich, damit nicht Bakterien das Zahninnere besiedeln können.

Was ist eine Wurzelbehandlung

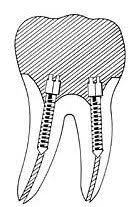

Bei der Wurzelbehandlung (Fachbegriff: endodontische Behandlung) wird umgangssprachlich dem Zahn der „Nerv gezogen“: Das Pulpagewebe wird vollständig aus dem Inneren des Zahnes und der Zahnwurzel entfernt und der Wurzelkanal (oder die Wurzelkanäle) mit einer Wurzelfüllung möglichst dicht verschlossen. Der Zahnarzt muss dazu gute Kenntnisse von der anatomischen Beschaffenheit der Zahnwurzel haben und wissen, wieviele Wurzeln und Kanäle der Zahn hat. Dabei ist die Anzahl der Wurzeln und der Kanäle pro Wurzel sehr variabel: Ein oberer erster Prämolar kann z.B. eine oder zwei Wurzeln und 1-3 Wurzelkanäle haben. Somit muss der Zahnarzt immer im Einzelfall prüfen, wieviele Wurzelkanäle tatsächlich vorhanden sind, um eine vollständige Behandlung aller Kanäle sicherzustellen. Röntgenbilder und Vergrösserungshilfen bei der Arbeit sind dazu unentbehrlich.

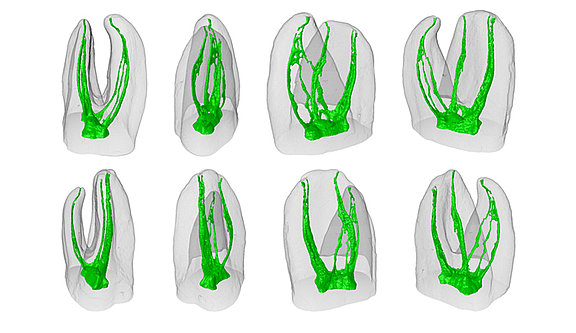

Optische Darstellung der Wurzelkanäle bei Molaren (Stockzähne): Anzahl, Verzweigung und Verlauf der Kanäle sind

extrem variabel. Dadurch sind Wurzelbehandlungen bei diesen Zähnen mitunter sehr kompliziert. Manchmal ist es

technisch nicht möglich, alle Kanäle und Abzweigungen (Seitenkanäle) komplett aufzubereiten und zu füllen.

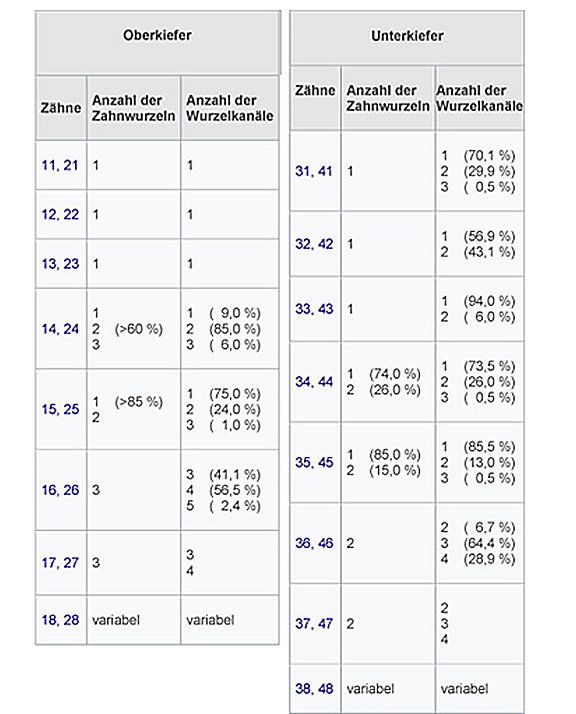

Die Anzahl der Wurzeln und Kanäle pro Zahn kann stark variieren, wie die Tabelle zeigt

Wie funktioniert eine Wurzelbehandlung

1. Betäubung

Der zu behandelnde Zahn wird mittels Lokalanästhesie örtlich betäubt, wenn der Nerv noch vital ist (lebender Zahn). Bei korrekter Betäubung ist eine Wurzelbehandlung absolut schmerzlos. Bei devitalen (toten) Zähnen kann man oft auch auf die Anästhesie verzichten. Ängstlichen Patienten bieten wir zur Entspannung zusätzlich eine Lachgas-Sedierung an.

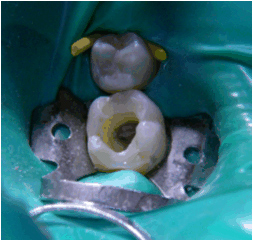

2. Isolierung

Eine dünne, gelochte Gummi-Folie (Spanngummi, Kofferdam) wird über den Zahn gezogen und mit Klammern befestigt. Dadurch wird der Zahn von der Mundhöhle isoliert und der Zutritt von Speichel und Bakterien aus dem Mund verhindert. Gleichzeitig verhindert das Spanngummi, dass während der Wurzelbehandlung die nadelförmigen Wurzelkanalinstrumente unbeabsichtigt in den Mund fallen können (Gefahr des Verschluckens oder Einatmens).

3. Aufbohren des Zahnes (Trepanation)

Der Zahn wird nun von oben (Kaufläche) bzw. hinten (Schneide- und Eckzähne) aufgebohrt (trepaniert), um die Pulpahöhle zu eröffnen und freien Zugang zu den Wurzelkanälen herzustellen. Die Eingänge der Wurzelkanäle am Boden der Pulpenhöhle werden nun aufgesucht, wobei eine optische Vergrösserung (Lupenbrille oder Mikroskop) äusserst wichtig ist.

4. Darstellung der Kanaleingänge – Arbeiten mit dem Mikroskop

Wurzelbehandlungen erfordern hochpräzises Arbeiten mit feinsten, fragilen Instrumenten in einem schlecht einsehbaren, oft nur Bruchteile eines Millimeters umfassenden, dunklen Raum. Gute Sicht ist hier entscheidend für den Behandlungserfolg. Deswegen setzen immer mehr Endodontie-Spezialisten bei Wurzelbehandlungen auf das Mikroskop. In unserer Praxis steht für endodontische Massnahmen ein modernes Zeiss-Dentalmikroskop zur Verfügung. Durch die Vergrösserung und perfekte Ausleuchtung des Arbeitsfeldes können anatomische Strukturen und Probleme sichtbar gemacht werden, die ansonsten oft übersehen werden:

- Zusätzliche Wurzelkanäle:

Viele Misserfolge bei Wurzelbehandlungen beruhen darauf, dass nicht alle Wurzelkanäle gefunden und gefüllt werden. Unbehandelte Wurzelkanäle können dann zu chronischen Entzündungen und Schmerzen führen. Unter dem Mikroskop bestehen optimale Chancen, auch versteckte Kanaleingänge zu erfassen und eine dichte Füllung sämtlicher Wurzelkanäle durchzuführen. - Zahn-Risse:

Chronische Zahnschmerzen können manchmal auch von Mikro-Rissen im Zahn verursacht werden. Bleibt ein solcher Zahn-Riss unentdeckt, können die Schmerzen trotz scheinbar erfolgreicher Wurzelbehandlung weiter bestehen. Das Mikroskop ermöglicht die Diagnose von Zahn-Mikrorissen, die sonst meist unerkannt bleiben und kann so langwierige und teure unnötige Behandlungen vermeiden. - Abgebrochene Wurzelkanal-Instrumente:

Die sehr dünnen, fragilen Feilen, mit denen die Wurzelkanäle aufbereitet und erweitert werden, können gelegentlich im Kanal abbrechen, vor allem, wenn dieser stark gekrümmt ist. Versierte Endodontie-Spezialisten sind zum Glück in vielen Fällen in der Lage, die Bruchstücke aus dem Wurzelkanal zu entfernen. Dabei leistet das Mikroskop wertvolle Hilfe. - Perforationen:

Eine andere mögliche Komplikation bei Wurzelbehandlungen ist die Perforation. Dabei kommt es während der Freilegung oder Erweiterung der Wurzelkanäle zum Durchstossen der Zahnwand nach aussen. Solche Perforationen können mit speziellen Zementen erfolgreich verschlossen und der Zahn erhalten werden. Beim Verschluss einer Perforation ist das Mikroskop äusserst hilfreich.

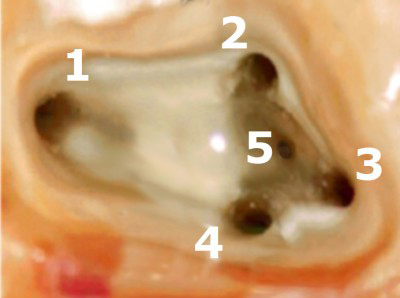

Darstellung der Kanaleingänge unter dem Mikroskop. Bei diesem Molaren (Backenzahn) konnten dank der Vergrösserung sogar fünf Kanäle gefunden und aufbereitet werden. Die Eingänge werden mit entsprechenden Instrumenten zunächst vorsichtig trichterförmig erweitert, damit sich die Wurzelkanalinstrumente leichter einführen lassen.

5. Längenmessung

Vor der eigentlichen Aufbereitung der Wurzelkanäle muss deren Länge festgestellt werden. Nur so ist es möglich, den Kanal genau bis zur Wurzelspitze (Apex) aufzubereiten. Die vor der Wurzelkanalbehandlung erstellte Röntgenaufnahme gibt schon erste Hinweise auf die ungefähre Wurzellänge. Eine genaue Messung (Endometrie) erfolgt dann mit dem elektronischen Längenmessgerät, das beim Einführen des Wurzelkanalinstruments die exakte Entfernung zur Wurzelspitze (Apex) angibt. In Zweifelsfällen kann zusätzlich eine Röntgen-Messaufnahme mit Darstellung der zuvor eingeführten Kanalfeilen sinnvoll sein. In unserer Praxis verwenden wir ausschliesslich digitale Röntgenbilder mit hoher Auflösung, schneller Verfügbarkeit und sehr geringer Strahlendosis.

Elektronisches Messgerät zur Bestimmung der Länge von Wurzelkanälen

6. Aufbereitung der Wurzelkanäle

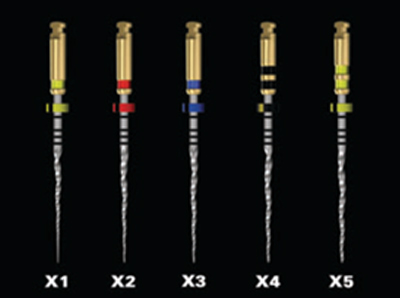

Mit einer Serie von speziellen, aufeinander abgestimmten nadelförmigen Instrumenten werden die Wurzelkanäle jetzt schonend erweitert. Zusätzlich zu den feilenartigen Handinstrumenten kommen heute hochelastische rotierende Wurzelkanalinstrumente zum Einsatz. Sie bestehen meist aus einer Nickel-Titan-Legierung (Ni-Ti) und sind in der Lage, auch gekrümmten Wurzelkanälen sicher bis zur Spitze zu folgen. Der Antrieb erfolgt durch einen elektronisch gesteuerten Mikromotor mit genau definiertem Drehmoment, damit die grazilen Feilen nicht im Kanal abbrechen. In unserer Praxis verwenden wir ProTaper Next®-Wurzelkanalinstrumente, die den Kanal nachweislich besonders schnell und sicher aufbereiten. Um das Risiko eines Bruchs (Fraktur) der Kanalinstrumente weiter zu minimieren, benutzen wir diese nur als Einmalinstrumente.

Die extrem elastischen Wurzelkanalinstrumente der Pro Taper Next®-Serie garantieren eine effiziente und sichere Kanalaufbereitung.

7. Reinigung und Desinfektion des Wurzelkanals

Nach jedem Instrument wird der Kanal mit einer desinfizierenden Flüssigkeit (Natriumhypochlorid) gespült. Am Ende der Aufbereitung erfolgt die Trocknung des Kanals mit sterilen Papierspitzen.

8. Medikation des Kanals

Dieser Zwischenschritt ist nur erforderlich, wenn der Wurzelkanal infiziert war und / oder der behandelte Zahn Schmerzen verursachte. In diesem Fall wird zunächst eine desinfizierende Paste in den Wurzelkanal appliziert und der Zahn mit einer provisorischen Füllung verschlossen. Die Wurzelfüllung erfolgt einige Tage später.

9. Füllung der Wurzelkanäle

Die gereinigten, desinfizierten und getrockneten Wurzelkanäle werden nun bis zur Wurzelspitze möglichst dicht mit einer Wurzelfüllung verschlossen. Dazu wird ein dickflüssiger Zement (Sealer) und Stifte aus Guttapercha in den Kanal eingeführt. Die Guttapercha kann auch mit speziellen Instrumenten (Plugger) komprimiert werden (Kondensation) oder durch Hitze erweicht werden (thermoplastische Wurzelfüllung) um auch die Verästelungen der Wurzelkanäle (sogenannte Seitenkanäle) bestmöglich abzudichten.

10. Verschluss des Zahnes und Röntgenbild

Nach der Wurzelfüllung wird der Zahn von oben mit einer Kunststoff-Füllung (Komposit) bakteriendicht verschlossen. Der hermetische Verschluss ist sehr wichtig, da der Wurzelkanal ansonsten wieder durch Bakterien aus der Mundhöhle besiedelt wird. Eine Röntgen-Kontrollaufnahme dokumentiert am Ende die durchgeführte Wurzelfüllung.

Das Röntgen-Kontrollbild nach durchgeführter Wurzelbehandlung der Zähne 16 und 15 zeigt korrekt bis zur Wurzelspitze (Apex) abgefüllte Wurzelkanäle (4 Kanäle beim Zahn 16, 2 Kanäle beim Zahn 15)

Dieses Video (auf englisch) zeigt schematisch den Ablauf einer Wurzelbehandlung

Erfahrungen, Erfolgsrate und Komplikationen bei Wurzelbehandlungen

Endodontische Behandlungen spielen sich auf engstem, schwer zugänglichen Raum ab und sind technisch anspruchsvoll. Ihr Erfolg hängt daher massgeblich von der Übung und dem Geschick des Behandlers ab. Die Verwendung von Sehhilfen wie Vergrösserungsbrille oder Mikroskop und moderner Wurzelkanalinstrumente können die Erfolgsrate der Wurzelbehandlung verbessern. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, geht man nach den vorliegenden Erfahrungen von einer Erfolgsrate von 70-90% aus.

Dennoch kann es bisweilen Probleme und Komplikationen geben, die eine erfolgreiche endodontische Behandlung vereiteln können:

- Nicht alle Wurzelkanäle werden gefunden / gefüllt: Die Anzahl der Wurzelkanäle ist sehr variabel. So kann ein 1. Molar (Backenzahn) 2,3,4 oder sogar 5 Wurzelkanäle aufweisen. Werden bei einer Wurzelbehandlung nicht alle Kanäle gefüllt, kann es zu permanenten Schmerzen oder zur Ausbildung von chronischen bakteriellen Entzündungen an der Wurzelspitze (Granulome) kommen. Zum Auffinden der Kanäle ist die Benutzung vergrössernder Sehhilfen (Lupenbrille oder Mikroskop) besonders hilfreich.

- Die Wurzelkanäle werden nicht bis zur Wurzelspitze aufbereitet / gefüllt (Unterfüllung): Besonders bei stark gekrümmten Wurzeln und verkalkten Wurzelkanälen ist es oft schwierig, die Kanäle bis zur Wurzelspitze (Apex) aufzubereiten und zu füllen. Eine zu kurze Wurzelfüllung (Unterfüllung) kann zu einer bakteriellen Besiedlung des ungefüllten Teils der Wurzel und zu einer chronischen Knochenentzündung (apikale Ostitis) führen.

- Die Wurzelkanäle werden über die Wurzelspitze hinaus aufbereitet / gefüllt (Überfüllung): Dabei gelangt Zement (Sealer) oder Guttapercha in den Knochen und kann dort Probleme wie akute oder chronische Fremdkörper-Entzündungen auslösen. Besonders kritisch ist es, wenn Wurzelfüllmaterial in die Kieferhöhle oder den Nervkanal im Unterkiefer gelangt. Manchmal ist eine chirurgische Entfernung der Wurzelspitze (Wurzelspitzenresektion) erforderlich, um den Fremdkörper zu entfernen.

Zu lange Wurzelfüllung (Überfüllung): Wurzelfüllzement und Guttapercha wurden über die Wurzelspitze hinaus in den Knochen gepresst. Dringt das Material in den Nervkanal des Unterkiefers, kann das zu bleibenden Schäden des Gefühlsnerven der Unterlippe führen.

- Bei der Aufbereitung kommt es zur Durchbohrung (Perforation) des Wurzelkanals: Besonders bei gekrümmten Wurzelkanälen kann es beim Aufbereiten zu einem Durchstossen der Kanalwand und einer Perforation nach aussen kommen (Via falsa). Solche Perforationen können in manchen Fällen verschlossen werden, aber auch zum Verlust des Zahnes führen.

- Das Wurzelkanalinstrument bricht im Kanal ab (Fraktur): In engen und gebogenen Wurzelkanälen müssen die grazilen rotierenden Aufbereitungsinstrumente enormen Belastungen standhalten. Kommt es zum Bruch (Fraktur) des Instruments, ist es meistens schwierig, das im Kanal steckende Fragment zu entfernen. Mithilfe von Spezialinstrumenten und Sehhilfen (Mikroskop) kann die Entfernung dennoch gelingen. Andernfalls kann in manchen Fällen eine Wurzelspitzenresektion helfen, wenn das gebrochene Instrument nahe der Wurzelspitze sitzt. Kann das Fragment nicht aus dem Kanal geholt werden, droht eine bakterielle Besiedlung mit Knochenentzündung an der Wurzelspitze. Um solche Instrumentenbrüche möglichst ganz zu vermeiden, benutzen wir unsere Wurzelkanalinstrumente nur einmal und entsorgen sie anschliessend. Ausserdem verwenden wir rotierende Instrumente ausschliesslich mit einem drehmomentkontrollierten Mikromotor, der die Drehbewegung automatisch umkehrt, wenn eine definierte Belastung überschritten wird.

- Der behandelte Zahn wird nicht bakteriendicht verschlossen: Wenn die Füllung oder Krone, die nach der Wurzelbehandlung angefertigt wird, nicht absolut dicht und undurchlässig für Bakterien ist, kommt es im Laufe der Zeit zu einer erneuten Kontamination durch Mikroorganismen, die vom Munde her in die Wurzelfüllung eindringen und diese besiedeln. Das ist eine häufige Ursache für das sogenannte Rezidiv (Scheitern der Wurzelbehandlung), bei dem es nach einer gewissen Zeit zum Wiederauftreten der entzündlichen Symptome kommt.

Kinder: Wurzelbehandlung von Milchzähnen

Vorzeitiger Verlust von Milchzähnen kann schädliche Folgen für das bleibende Gebiss haben. Daher kann es in manchen Fällen zur Erhaltung von kariösen Milchzähnen sinnvoll sein, eine Wurzelbehandlung durchzuführen. Mit lokaler Betäubung sind diese Behandlungen völlig schmerzlos, ängstliche Kinder können bei uns mit Lachgas oder notfalls unter Vollnarkose behandelt werden.

Wenn der Zahnnerv noch nicht entzündet ist, genügt es manchmal, nur dessen oberen Teil (die Kronenpulpa) zu entfernen. Die Wurzelpulpa wird dann abgedeckt und bleibt vital. Man nennt dieses Verfahren Pulpotomie oder Vitalamputation. Wenn die Pulpa bereits entzündet ist kann eine Milchzahn-Wurzelfüllung in manchen Fällen angezeigt sein. Allerdings muss beim Milchzahn ein resorbierbares Wurzelfüllmaterial verwendet werden, das biologisch abgebaut werden kann, wenn sich die Milchzahnwurzel beim Zahnwechsel auflöst. Nach einer Wurzelbehandlung muss der Milchzahn mit einer speziellen Milchzahnkrone restauriert werden, damit er nicht abbricht. Milchzahn-Wurzelbehandlungen sind schwierig und gehören in erfahrene Hände. Unsere Kinderzahnärzte verfügen neben ihrer Qualifikation in Kinderzahnmedizin auch über eine abgeschlossene Weiterbildung in Endodontie. Hier erhalten Sie mehr Informationen zur Kinderzahnmedizin.

Restaurierung (Zahn-Aufbau) nach einer Wurzelbehandlung - Stiftzähne

Der wurzelbehandelte Zahn wird zunächst mit einer dicht abschliessenden Aufbau-Füllung versorgt, damit keine Bakterien eindringen können. Nach der Wurzelbehandlung ist der Zahn mechanisch geschwächt und es besteht vor allem bei den hinteren Zähnen das Risiko, dass sie bei Belastung früher oder später abbrechen (frakturieren). Daher werden wurzelbehandelte Seitenzähne (Prämolaren und Molaren) oft mit einer Krone versorgt, um sie vor Frakturen zu schützen.

Wenn der wurzelbehandelte Zahn durch Karies stark zerstört ist, muss er manchmal mit einem Stiftaufbau stabilisiert werden. Dazu wird ein Wurzelstift aus Glasfaser, Metall oder Zirkon-Keramik in den Wurzelkanal geklebt (zementiert). Der Stumpf wird dann mit Komposit aufgebaut und mit einer Krone versorgt. Man spricht in solchen Fällen auch von Stiftzahn oder Stiftkrone. Ein Stiftzahn kommt heute nicht mehr so oft zum Einsatz, da Wurzelstifte auch Risse oder Frakturen der Zahnwurzel verursachen können. Bei schlechter Prognose der Wurzel ist ein Ersatz des Zahnes mit einem Implantat meist dem Stiftzahn vorzuziehen.

Vordere Zähne (Schneidezahn, Eckzahn) sind mechanisch weniger belastet und brauchen im Regelfall nach einer Wurzelbehandlung nicht überkront zu werden. Allerdings kommt es nach der Wurzelfüllung bisweilen zu einer dunklen Verfärbung, die bei Frontzähnen ästhetisch störend sein kann. Ein internes Bleichen (Bleaching) kann hier Abhilfe schaffen. Manchmal ist aus ästhetischen Gründen auch ein Veneer aus Keramik oder eine Krone notwendig, um die dunkle Verfärbung dauerhaft zu kaschieren.

Wie viel kostet eine Wurzelbehandlung?

Die Kosten einer Wurzelbehandlung hängen vor allem von der Anzahl der behandelten Kanäle ab.

Je nach Anzahl der Wurzelkanäle liegen die Kosten in der Regel im Bereich von CHF 700.- bis 2‘200.- pro Zahn. Bei der Verwendung eines Mikroskops können zusätzliche Kosten entstehen.

Wurzelbehandlungen - Fragen und Antworten zum Thema

Ja, eine Wurzelbehandlung ist bei toten Zähnen zwingend notwendig. Die Wurzelkanäle toter Zähne werden sonst von Bakterien besiedelt und der Knochen kann sich entzünden. Diese Entzündungen sind im Anfang oft völlig schmerzlos und werden von den Patienten meist gar nicht bemerkt.

Nein, mit einer örtlichen Betäubung kann der Schmerz völlig ausgeschaltet werden. Trotzdem empfinden viele Patienten die oft langwierigen und komplexen Wurzelbehandlungen als belastend. Aus diesem Grund bieten wir zusätzlich zur Lokalanästhesie auf Wunsch eine Sedierung (Beruhigung) mit Lachgas oder im Dämmerschlaf unter Beruhigungsmitteln an. Auf diese Weise können sich unsere Patienten während der Behandlung völlig entspannen.

Ja, das ist möglich. Es ist aber meist nicht der Zahn, der schmerzt, sondern der Knochen um die Wurzelspitze. In den ersten Wochen nach der Wurzelbehandlung ist das Gewebe dort noch irritiert und kann bei Belasten (Beissen) wehtun. In der Regel verschwinden diese anfänglichen Beschwerden mit der Zeit. In manchen Fällen, vor allem bei Zähnen mit mehreren Wurzeln werden vom Zahnarzt Wurzelkanäle „übersehen“ und nicht oder nicht korrekt gefüllt, was dann zu Entzündungen und Schmerzen führt. Dann ist eine Wiederholung (Revision) der Wurzelfüllung erforderlich, damit alle Kanäle ordnungsgemäss bis zur Wurzelspitze gefüllt werden können.

Sind die Wurzelkanäle nicht infiziert, kann die komplette Wurzelbehandlung in einer Sitzung abgeschlossen werden. Bei Zahnschmerz und infiziertem Wurzelkanal wird meistens zunächst ein desinfizierendes Medikament in den Wurzelkanal gefüllt und die eigentliche Wurzelfüllung später in einem zweiten Schritt durchgeführt.

Ja, in den meisten Fällen ist das möglich. Man spricht dann von einer Revision. Die alte Wurzelfüllung muss zunächst vollständig aus den Kanälen entfernt werden, bevor eine neue dichte Wurzelfüllung gelegt werden kann. Bei Revisionen muss man besonders sorgfältig vorgehen, denn es besteht immer die Gefahr einer Perforation des Wurzelkanals. Besonders schwierig wird es, wenn der Kanal durch Wurzelstifte und Aufbauten verschlossen ist. Manchmal ist die chirurgische Entfernung der Wurzelspitze (Wurzelspitzenresektion) eine Alternative zur Revision.

Bei einer sorgfältigen, korrekt durchgeführten Wurzelbehandlung ist die Langzeit-Prognose sehr gut. Solche Zähne können durchaus lebenslang gute Dienste leisten. Aus Erfahrung wissen wir, dass wurzelbehandelte Zähne, die beim Kauen stark belastet sind, überkront werden sollten, damit sie nicht abbrechen.

In den meisten Fällen kommt es nach der Wurzelbehandlung zu einer Rückbildung und Abheilung des Granuloms bzw. der apikalen Ostitis. Bei einer Zyste ist es aber möglich, dass sie trotzdem weiter wächst. Deshalb ist eine Röntgenkontrolle nach mehreren Monaten wichtig. Ist die Zyste oder das Granulom nicht kleiner geworden oder ganz verschwunden, muss sie chirurgisch entfernt werden (Wurzelspitzenresektion).

Ein Zahn mit einer korrekt gelegten Wurzelfüllung ohne Entzündungszeichen ist aus medizinischer Sicht kein Störfeld und sollte auf keinen Fall mit dieser Begründung entfernt werden.