Kinderzahnarzt Luzern

Warum Kinderzahnmedizin?

So wie Kinder seit jeher ihren eigenen Arzt – den Kinderarzt – haben, gibt es heute auch im Bereich der Zahnmedizin Experten für Kinderzähne: die Kinderzahnärzte.

Denn ein Milchzahn ist nicht einfach nur die kleine Kopie eines Erwachsenenzahnes. Die Erhaltung der Milchzähne ist für die korrekte Entwicklung des Erwachsenengebisses extrem wichtig, ihre falsche Behandlung oder ihr vorzeitiger Verlust kann zu Zahn- und Kieferproblemen führen, die lebenslange Folgen haben oder später nur mühsam und aufwändig korrigiert werden können.

Ausserdem haben unsere kleinen Patienten ihre ganz speziellen Ansprüche: Ihre Ängste wollen ernst genommen werden, die Behandlung erfordert ein kindgerechtes Ambiente und ganz andere Methoden als bei Erwachsenen. Vor allem braucht es aber eine Menge Geduld, Verständnis und Einfühlungsvermögen, um das Vertrauen der Kinder zu gewinnen. Viele Erwachsene leiden zeitlebens unter Zahnarzt-Angst (Dentophobie), weil sie als Kind von einem verständnislosen und unsensiblen Zahnarzt traumatisiert wurden. Das gilt es zu verhindern!

Aus diesem Grund sind wir froh, unser Kompetenz-Team durch eine erfahrene Zahnärztin mit einer abgeschlossenen Ausbildung in Kinderzahnmedizin abrunden zu können.

Beim Bau unserer neuen Praxisräume hatten wir das Ziel, ein kindgerechtes Ambiente mit einem eigenen Warte- und Behandlungszimmer nur für unsere kleinen Patienten zu realisieren.

Themenübersicht Teil 2

Text als PDF herunterladen oder ausdrucken: Kinderzahnmedizin

Video: Kinderzahnmedizin bei Zahnarzt Team Luzern

Unsere Kinder-Zahnärztin

ist eine erfahrene Zahnärztin, die für Kinderzahnmedizin zertifiziert ist. Sie liebt die Arbeit mit Kindern und hat viel Geduld und Einfühlungsvermögen auch mit etwas schwierigeren oder ängstlichen kleinen Patienten. Ihr Ziel ist es, Vertrauen aufzubauen und die Behandlung zu einem positiven Erlebnis zu machen.

Was Eltern uns schreiben (Erfahrungsberichte)

An dieser Stelle veröffentlichen wir Zuschriften, die wir von den Eltern unserer kleinen Patienten erhalten haben.

Claudia Lombardi, Rotkreuz

Die Kinderzahnärztin ist sehr einfühlsam und geht super auf das Kind ein. Jeder Schritt wird vorgängig angekündigt und beschrieben. Die Betreuung ist hervorragend. Das Kind wird während der Behandlung durch einen lustigen Film abgelenkt. Und ganz wichtig: Warte- und Behandlungszimmer sind auf Kinder abgestimmt.

Mira Dubroff, Luzern

Sehr nett und speziell auf Kinder ausgerichtet. Meine Tochter fand es auch toll und wird gerne ohne Angst wiederkommen.

J.G., Oberkirch

Die Kinderzahnärztin erklärte und zeigte meiner Tochter am Krokodil, was sie bei ihr machen möchte. Verständnisvoll ging sie auf sie ein. Mir als Mutter wurde der Ablauf erläutert und meine Fragen einfach und klar beantwortet. Das Flicken der Löcher ging schmerzlos und schnell über die Bühne, so ganz anders als ich es kenne. Die Ermutigungen, das Lob und der Trickfilm machte alles noch einfacher. Das „Gschänkli“ nachher erfreute sie. Der Zahnarztbesuch ist für meine Kinder jetzt ein freudiges Ereignis.

Yvonne Wey-Buchmann, Horw

Unser Severin wurde liebevoll empfangen und mit der Einleitung / Erklärung mit dem Krokodil konnten Ängste abgebaut werden. Wir haben eine informative Broschüre und empfehlungen erhalten. Besten Dank. Wir freuen uns auf den nächsten Zahnarztbesuch.

Jamie Wenger, Roggwil BE

Meine Tochter musste einen Zahn ziehen. Ich hätte nie gedacht, dass alles so entspannt ablaufen würde. Meine Tochter war total entspannt und hatte keine Schmerzen. Vielen Dank an die super tolle Zahnärztin, die wahnsinning einfühlsam und freundlich war. Danke auch an die tolle Assistentin.

Der erste Termin beim Kinderzahnarzt

Der erste Termin soll es dem Kind ermöglichen, unsere Kinder-Zahnärztin und unsere Praxis kennenzulernen und Vertrauen in diese neue Umgebung aufzubauen.

Damit dieser erste Eindruck positiv ausfällt, haben wir uns bemüht, für unsere kleinen Patienten ein kindgerechtes Ambiente zu schaffen und es spielerisch an die zahnärztliche Behandlung heranzuführen.

Mit vielen kleinen Aufmerksamkeiten möchten wir erreichen, dass das Kind sich gerne an diesen ersten Kontakt mit dem Kinderzahnarzt erinnert und gerne wiederkommt.

Dabei sollte möglichst beim ersten Termin keine eigentliche Behandlung stattfinden. Der Kinderzahnarzt hat aber die Gelegenheit, seinen kleinen Patienten kennenzulernen und den Behandlungsbedarf einzuschätzen.

Bei der Planung der anstehenden Behandlung kann der Kinderzahnarzt mit den Eltern besprechen, ob bei einem ängstlichen Kind vielleicht eine Anwendung von Beruhigungsmitteln (Sedierung) oder Lachgas sinnvoll ist. Wenn abzusehen ist, dass das Kind die Behandlung total verweigert, kann diese auch in Vollnarkose durchgeführt werden.abschätzen, wie es mit der Behandlungsbereitschaft des Kindes aussieht.

Der Untersuch zeigt auch, ob eventuell eine Fehlernährung des Kindes zu Zahnschäden geführt hat und eine Ernährungsberatung der Eltern erforderlich ist. Zum Erlernen der richtigen Technik beim Zähneputzen kann die Kinder-Prophylaxe hilfreich sein.

Bei Zahn- oder Kieferfehlstellungen kann eine kieferorthopädische Behandlung (Zahnspange) notwendig sein.

Bitte laden Sie den Anmeldebogen für Kinder herunter und bringen Sie ihn ausgefüllt zum ersten Termin mit.

Diagnose

Diagnose: Dem Lochfrass auf der Spur – Moderne Kariesdiagnostik bei Kindern

Leider fallen auch heute noch viel zu viele Milchzähne der Karies zum Opfer. Der Erhalt der Milchzähne ist aber entscheidend für eine ungestörte Entwicklung der bleibenden Zähne. Deshalb ist es wichtig, Karies-Schäden am Milchzahn frühzeitig zu erkennen, solange sie noch klein sind und den Nerv (Pulpa) noch nicht erfasst haben. Denn wenn das Loch im Zahn weh tut, ist es oft schon zu spät für eine Füllung. Neben der üblichen Sichtprüfung der Milchzähne mit Spiegel und Sonde wenden wir folgende Verfahren zur Kariesdiagnostik an:

- Röntgen

- Laser-Diagnostik

- Transillumination

- Bestimmung des Kariesrisikos

Röntgen

Nachweislich werden bis zu 70% aller Kariesschäden an Milchzähnen erst durch eine Röntgenaufnahme im Frühstadium entdeckt. Die in unserer Praxis eingesetzten modernen digitalen Röntgengeräte haben eine sehr geringe Strahlenbelastung und eignen sich deshalb gut für Kinder.

Wann ist Röntgen bei Kindern empfehlenswert?

- Bei neuen Patienten kann in manchen Fällen eine Panorama-Übersichtsaufnahme (OPT) ratsam sein, um sich ein Bild von der Zahnentwicklung zu machen und Entwicklungsstörungen auszuschliessen.

- Bei kariesanfälligen Kindern: zweimal jährlich Detailaufnahmen (Bissflügel) zur Kontrolle

- Ab dem 3. Lebensjahr: einmal jährlich Kontrolle der Zahnzwischenräume mit einer kleinen Bissflügel-Aufnahme

Laser-Kariesdetektor (Diagnodent)

Dieses neue nicht invasive Verfahren basiert auf einem Laserstrahl, dessen Reflektion im Zahn von einem elektronischen Sensor gemessen und ausgewertet wird. Wissenschaftliche Studien bescheinigen dem Diagnodent-Kariesdetektor eine hohe Trefferquote beim Aufspüren von versteckter Karies.

Trans-Illumination

Bei diesem Verfahren wird der Zahn mit einer starken Lichtquelle durchleuchtet. Befindet sich eine Karies im Zahnzwischenraum, verändert sich an dieser Stelle die Lichtbrechung und es erscheint ein dunkler Fleck.

Bestimmung des Kariesrisikos

Das Kariesrisiko des Kindes hängt von einigen Faktoren ab:

> Ernährungsgewohnheiten (v.a. zucker- und kohlenhydrathaltige Lebensmittel)

> Putzverhalten (wie sorgfältig und wie oft)

> Beschaffenheit und Zusammensetzung des Speichels

> Bakterielle Aktivität im Mund

> Oberflächenstruktur der Zähne (Qualität des Zahnschmelzes, Tiefe der Schmelzfurchen und -grübchen)

> Fluoridanwendung

In manchen Fällen können spezielle Speicheluntersuchungen Aufschluss über das individuelle Karies-Risiko geben.

Wie wir Kinder behandeln

Unser wichtigstes Ziel ist es, dass unsere kleinen Patienten angst- und schmerzfrei behandelt werden können, um eine Traumatisierung zu verhindern.

Dazu braucht es, neben einer kindgerechten Umgebung, besonders viel Geduld und Einfühlungsvermögen. Gleichzeitig versuchen wir, die Kinder z.B. mit geeignetem Spielzeug und lustigen Videofilmen vom eigentlichen Geschehen abzulenken.

Wir benutzen auch spezielle Begriffe, um den Kindern Dinge zu erklären, ohne ihnen Schrecken einzujagen:

Der Zahn bekommt nicht etwa eine „Spritze“ sondern „Schlafwasser“, schläft dann ein, und wird nicht vom „Bohrer“, sondern von der „Zahndusche“ wieder sauber und weiss gemacht, usw.

Wir bitten die Eltern, uns zu unterstützen, indem sie zu Hause nicht mit angsterregenden Begriffen über den Zahnarzt reden.

Um das Vertrauen der Kinder nicht zu enttäuschen, muss sichergestellt sein, dass die Zahnbehandlung sanft und schmerzfrei durchgeführt wird. Vor der örtlichen Betäubung trägt der Kinderzahnarzt beispielsweise einen angenehm schmeckenden Betäubungs-Gel auf die Schleimhaut auf, der einen schmerzlosen Einstich ermöglicht.

Unsere erfahrene Kinderzahnärztin kann meist bereits nach der ersten Sitzung einschätzen, ob das Kind „normal“ behandelt werden kann, oder ob eine eingeschränkte Behandlungsbereitschaft besteht.

Für ängstliche Kinder bieten wir spezielle Behandlungsmethoden an:

- Behandlung mit Lachgas und Beruhigungsmitteln

- Behandlung in Vollnarkose

Es geht bei der Anwendung dieser Methoden einerseits darum, eine stressfreie Behandlung auch besonders ängstlicher Kinder zu ermöglichen. Gleichzeitig kann der Kinderzahnarzt beim ruhig gestellten Kind auch viel sorgfältiger arbeiten, als wenn der kleine Patient sich ständig bewegt, den Mund schliesst oder schluckt.

Lachgas – Zauberluft für die Kleinen

Lachgas wurde vor über 150 Jahren von einem amerikanischen Zahnarzt „entdeckt“ und wird seitdem in der Medizin in grossem Stil zu Sedierung (Beruhigung) eingesetzt. Lachgas gilt heute als das sicherste Beruhigungsmittel in der Zahnmedizin, gefährliche Zwischenfälle oder Komplikationen sind bei korrekter Anwendung praktisch ausgeschlossen.

Das Kind bekommt eine kleine Nasenmaske und atmet eine Mischung von Lachgas und Sauerstoff, die vom Kinderzahnarzt eingestellt werden kann. Bereits nach wenigen Atemzügen beginnt die Wirkung:

- Ein beruhigendes Geborgenheitsgefühl breitet sich aus

- Das Behandlungsgeschehen scheint ganz weit weg zu sein

- Kleine Schmerzen, z.B. bei der Betäubungsspritze, werden gar nicht mehr wahrgenommen

- Abwehr- und Schluckreflexe sind deutlich herabgesetzt

Dabei bleibt das Kind stets wach, schläft also nicht während der Behandlung, erlebt diese aber unter positiven Vorzeichen. Am Ende der Sitzung bekommt der Patient noch für ein paar Minuten reinen Sauerstoff, das Lachgas wird abgeatmet und verbleibt nicht im Körper. Bereits nach wenigen Minuten ist das Kind wieder „ganz normal“. Das ist ein grosser Vorteil gegenüber anderen Beruhigungsmitteln, die stundenlang nachwirken und besondere Vorsichtsmassnahmen erfordern.

Lachgas – nicht für alle Kinder geeignet!

Leider gibt es bei der Anwendung von Lachgas bei Kindern einige Einschränkungen. Es ist eine gewisse Reife und Einsicht des Kindes vonnöten, damit die Behandlung erfolgreich verläuft. Generell eignet sich Lachgas nicht für Kinder, die

- nicht bewusst über einen längeren Zeitraum mit der Nase atmen können (etwa ab 5-6 Jahren)

- keine Einsicht in die Notwendigkeit der Behandlung mitbringen oder diese sogar verweigern

Ausführliche Informationen über Lachgas erhalten Sie hier

Behandlung mit Beruhigungsmitteln

Bei kleinen ängstlichen Kindern, die für eine Lachgas-Behandlung noch nicht in Frage kommen, kann eine Anwendung von Beruhigungsmitteln sinnvoll sein. Diese Sedierungs-Medikamente können als Saft, Zäpfchen oder Nasenspray verabreicht werden. Die Wirkung setzt nach etwa 15 Minuten ein: Das Kind wird schläfrig und nimmt die Reize aus der Umgebung nicht mehr so bewusst war. Nachteilig ist, dass die verwendeten Beruhigungsmittel über die eigentliche Behandlungszeit hinaus mehrere Stunden nachwirken und die Kinder in diesem Zeitraum von den Eltern unter Kontrolle gehalten werden müssen.

Allerdings gibt es nicht wenige Kinder, die auch unter hohen Dosen von Sedierungsmitteln die zahnärztliche Behandlung verweigern. Für diese „Totalverweigerer“ kommt nur eine Narkosebehandlung in Frage.

Vollnarkose – Schlafe süss

Bei sehr kleinen und besonders ängstlichen Kindern, die (noch) keine Einsicht in die Notwendigkeit einer Zahnbehandlung haben, gibt es meist keine Alternative zur Sanierung in Vollnarkose.

Zahnarzt Team Luzern arbeitet seit Jahren mit den erfahrenen Narkoseärzten von narkose.ch zusammen. Diese Anästhesisten wenden moderne und sehr sichere Narkose-Verfahren an. Dadurch kommt es praktisch nicht mehr zu der früher häufigen Übelkeit nach dem Eingriff und Ihr Kind ist bereits wenige Minuten nach der Behandlung wieder „topfit“. Unter Narkose ist es auch möglich, ein komplettes Milchgebiss in einer Sitzung zu sanieren, was z.B. bei weiterer Anreise ein Vorteil sein kann.

Ausführliche Informationen über Vollnarkose erhalten Sie hier

Wie wir (Milch)Zähne behandeln (Zähne versiegeln)

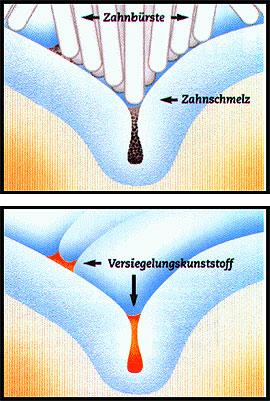

Die Karies setzt sich gerne in den Fissuren der Zähne fest, das sind die tiefen Furchen und Grübchen auf der Kaufläche. Man spricht dann auch von Fissurenkaries.

Um diesem Problem vorzubeugen, kann man die Fissuren der Zähne mit einem dünnflüssigen Kunststoff versiegeln, der mit einem speziellen Licht ausgehärtet wird.

Wenn sich auf der Kaufläche bereits Karies gebildet hat, kommt die erweiterte Fissurenversiegelung zu Anwendung: Die Karies wird schonend mit dem Bohrer entfernt, der Defekt gefüllt und die Kaufläche gleichzeitig versiegelt.

Die Zahnversiegelung wird heute aber nicht mehr „flächendeckend“ für alle Zähne empfohlen. Wenn ein Kind besonders anfällig für Karies ist, oder aber besonders tiefe, schlecht zu putzende Fissuren in den Zähnen hat, ist die Versiegelung der Zähne eine empfehlenswerte Vorbeugung gegen Karies. Man kann übrigens sowohl Milchzähne als auch bleibende Zähne versiegeln. Allerdings schützt eine Versiegelung den Zahn nur im Bereich der Kaufläche, denn den ebenfalls kariesgefährdeten Zahnzwischenraum kann man nicht versiegeln.

links: versiegelter Zahn / rechts: Fissurenkaries

Füllungen

Milchzähne und bleibende Zähne sind hauptsächlich von drei Karies-Arten bedroht:

> Kauflächenkaries (Fissuren-Karies) in den tiefen Furchen und Grübchen (Fissuren) der Kaufläche

> Zahn-Zwischenraum-Karies (Approximalkaries) im schlecht zugänglichen Zahnzwischenraum (Approximalraum)

> Glattflächenkaries an den vorderen und hinteren glatten Zahnwänden tritt bei Kindern meist als Folge von Ernährungsfehlern auf, z.B. Süssgetränke im Trinkfläschchen (Schoppen), die Zucker enthalten.

Milchzähne werden heute wie die bleibenden Zähne ausschliesslich mit zahnfarbenen (weissen) Materialien gefüllt, die bei korrekter Anwendung dauerhaft halten. Das ist auch nötig, wenn man bedenkt, dass die letzten Milchzähne oft erst mit 13 Jahren ausfallen.

Als Füllungsmaterialien kommen zur Anwendung:

- Komposit-Füllungen: Der hochwertige Kunststoff, der auch für bleibende Zähne verwendet wird, leistet auch bei Milchzähnen gute Dienste. Komposit ist belastungsfähig, langlebig und auch für grosse Defekte geeignet.

- Kompomer-Füllungen: Kompomere sind mechanisch weniger stabil als Composite und finden hauptsächlich bei kleineren Milchzahn-Füllungen Anwendung.

- Glasionomer-Zement-Füllungen: Die Glasionomer-Zemente zeichnen sich durch ihre einfache Verarbeitung aus. In punkto Lebensdauer können sie mit Kompomer und Komposit aber nicht mithalten. Die Anwendung beschränkt sich daher auf provisorische Füllungen sowie auf

Milchzähne, die nicht mehr allzu lange im Mund des Kindes verbleiben.

Milchzahn-Kronen

Da vorzeitiger Milchzahnverlust Störungen bei der Entwicklung des bleibenden Gebisses zur Folge haben kann (Platzmangel), ist die Erhaltung der Milchzähne von grosser Bedeutung.

Milchzahnkronen kommen dann zum Einsatz, wenn die Milchmolaren (Backenzähne oder Stockzähne) von der Karies bereits so stark geschädigt sind, dass eine normale Füllung nicht mehr in Frage kommt. Kronen schützen die Zähne vor Karies und stabilisieren sie mechanisch.

Dank der Überkronung können die als Platzhalter für die bleibenden Zähne bedeutsamen Milchmolaren meistens noch viele Jahre erhalten bleiben.

Wann sind Milchzahnkronen angezeigt:

> Bei fortgeschrittener Karies, wenn eine Füllung nicht mehr möglich ist.

> Bei wurzelbehandelten Milchbackenzähnen (Stockzähne)

> Bei Schmelzdefekten (Schmelz-Missbildung), um den Zahn vor Karies zu schützen

Stahlkronen sind besonders haltbar und kommen im hinteren Bereich auf den Milch-Stockzähnen (Milch-Molaren) zur Anwendung. Die Metall-Farbe stört die Kinder eigentlich nie – im Gegenteil, viele Kids finden das sogar „cool“.

Weisse Kronen sind mit Kunststoff beschichtete Stahlkronen oder bestehen ganz aus Kunststoff. Sie sind eher für die vorderen Zähne (Schneidezähne) geeignet und garantieren ein metallfreies Lächeln

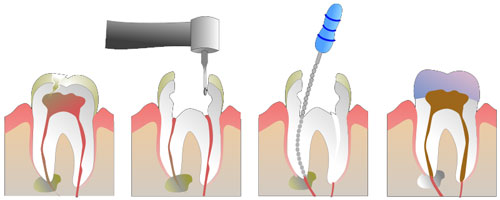

Wurzelbehandlung bei Milchzähnen

Eine Nervbehandlung oder Wurzelbehandlung ist immer dann erforderlich, wenn der Zahnnerv (Pulpa) entzündet oder abgestorben ist. Da die Karies im relativ weichen Milchzahn rasch voranschreitet, ist bald der Nerv erreicht, was sich meist in Schmerzen bemerkbar macht.

Oft bildet sich am Zahnfleischrand auch eine schmerzlose Fistel aus, die wie ein kleines Bläschen aussieht, aus der etwas Eiter austreten kann.

Leider werden auch heute noch viele Milchzähne wegen Kariesbefall oder Fisteln leichtfertig gezogen, die mit einer Nervbehandlung ohne weiteres gerettet werden könnten.

Eine Milchzahn-Wurzelbehandlung kommt zur Anwendung, wenn

- Eine tiefe Karies bis zum Nerv (Pulpa) vorgedrungen ist.

- Der Zahn durch einen Unfall abgestorben ist

Bei der Wurzelbehandlung wird – natürlich unter Betäubung – der gesamte kranke Zahnnerv (Pulpa) entfernt, die Wurzel-Kanäle werden erweitert, gereinigt und mit einem speziellen Zement gefüllt.

Wenn die Karies zwar schon den Nerv erreicht hat, dieser aber noch gesund ist (keine Entzündung, kein Schmerz) reicht es bei Milchzähnen meistens aus, wenn man nur den oberen Anteil des Zahnnerven (Kronenpulpa) entfernt. Der verbleibende Nerv in den Wurzeln wird mit einem Medikament abgedeckt und bleibt vital, wird also nicht abgetötet. Dieses Verfahren nennt man Pulpotomie.

Milch-Molaren (Stockzähne) werden nach einer Wurzelbehandlung möglichst mit einer Milchzahn-Krone versorgt und geschützt, damit sie nicht abbrechen.

Weitere Informationen zur Wurzelbehandlung.

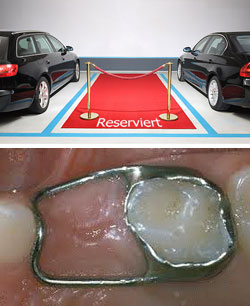

Platzhalter

Trotz aller zur Verfügung stehenden Möglichkeiten können leider nicht alle von der Karies zerstörten Milchzähne gerettet werden. Wenn ein Milchzahn vorzeitig verloren geht, führt das oft zu Zahnverschiebungen und Platzmangel beim Zahnwechsel. Die Folge können Zahnfehlstellungen im bleibenden Gebiss sein, die eine aufwändige Korrektur mit einer Zahnspange benötigen.

Um dies zu verhindern, ist es in vielen Fällen sinnvoll, einen extrahierten (gezogenen) Milchzahn mit einem Platzhalter zu ersetzen. Dieser Platzhalter nimmt die Funktion des verlorengegangenen Zahnes wahr und hält den Platz für den bleibenden Zahn frei. Auf diese Weise wird verhindert, dass sich die Lücke verengt und ein reibungsloser Zahnwechsel ermöglicht.

Platzhalter können festsitzend sein (am benachbarten Zahn befestigt) oder herausnehmbar nach Art einer Zahnspange. Unsere Kinder-Zahnärztin berät Sie gerne, welcher Platzhalter für Ihr Kind geeignet ist.

Kieferorthopädie

Während die meisten kieferorthopädischen Behandlungen mit Zahnspangen heute erst im späten Wechselgebiss, etwa ab dem 12. Lebensjahr, durchgeführt werden, gibt es gewisse, besonders gravierende Zahn- und Kieferfehlstellungen, die schon im Kleinkindesalter erkannt und behandelt werden müssen.

Offener Biss

Verkehrter Überbiss (Progenie)

Seitlicher Kreuzbiss

Diese Fehlstellungen von Zähnen und Kiefern können teilweise angeboren sein, nicht selten sind sie aber auch die Folge schädlicher Gewohnheiten (Habits). Es sieht zwar niedlich aus, wenn die Kleinen am Daumen lutschen, kann aber zu schweren Entwicklungsstörungen an Zähnen und Kiefern führen, wie z.B. offener Biss, Kreuzbiss, vorstehende Zähne, schmaler Kiefer. Neben dem Nuckeln am Daumen gibt es auch andere schädliche Angewohnheiten, wie z.B. das ständige Einführen anderer Finger oder Fremdkörper in den Mund, oder das Pressen der Zunge gegen die Zähne.

Lutschgewohnheiten sollten ab dem vollendeten dritten Lebensjahr abgestellt werden, um Spätschäden zu vermeiden.

Der Kinder-Zahnarzt kann solche Fehlentwicklungen erkennen und eine Frühbehandlung einleiten. Diese besteht aus einfachen herausnehmbaren Geräten, wie z.B. Mundvorhofplatten.

Die Mundvorhofplatte ist ein schnullerähnliches frühkieferorthopädisches Gerät. Es dient einerseits dazu, den Kindern das Nuckeln am Daumen oder Schnuller abzugewöhnen. Andererseits kann es, mit einem Zungengitter ausgerüstet, verhindern, dass die Zunge zwischen die Zähne gepresst wird. Ein durch Nuckeln entstandener offener Biss kann auf diese Weise ganz einfach behandelt werden.

In schwierigen Fällen oder bei älteren Kindern kann die Behandlung auch von unserem im Zahnarzt Team Luzern tätigen Spezialisten für Kieferorthopädie übernommen werden, der auf die Zahnspangen-Behandlung bei Schulkindern, Jugendlichen und Erwachsenen spezialisiert ist. Ab dem Schulkindesalter ist in jedem Fall ein Kontroll-Untersuch beim Kieferorthopäden empfehlenswert.

Kinder-Prophylaxe

Wir wünschen unseren kleinen Patienten lebenslang gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch. Voraussetzung für dieses Ziel ist eine perfekte Mundhygiene von Kindesbeinen an.

Unser Kinder-Zahnarzt hat zusammen mit unseren Dentalhygienikerinnen / Prophylaxeassistentinnenspezielle Prophylaxe-Programme für Kinderentwickelt. Unseren kleinen Patienten wird dabei auf kindgerechte und altersgemässe Art vermittelt, wie sie ihre Zähne am besten putzen können. Bei kariesanfälligen Kindern kann das Kariesrisiko mit einem Speicheltest ermittelt werden. Ausserdem kann man den Zahnschmelz mit einem Fluorid-Lack härten.

Die ersten Zähne: Das Milchgebiss

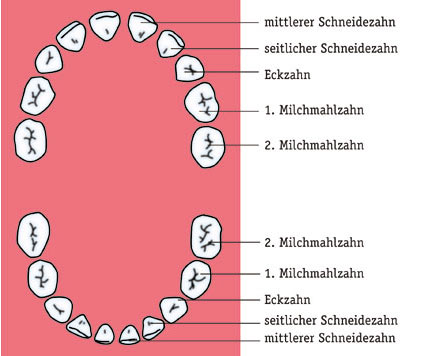

Beim Baby und Kleinkind sind die Kiefer noch nicht gross genug, um die bleibenden Zähne aufnehmen zu können. Daher bildet der Mensch – wie viele Säugetiere – zunächst ein Milchgebiss mit 20 Milchzähnen aus. Pro Kiefer gibt es 10 Zähne: 4 Schneidezähne (Schaufeln), 2 Eckzähne und 4 Molaren (auch Stockzähne oder Backenzähne genannt) Die Milchzähne sind kleiner als die 32 bleibenden Zähne, von denen sie später ersetzt werden (Zahnwechsel).

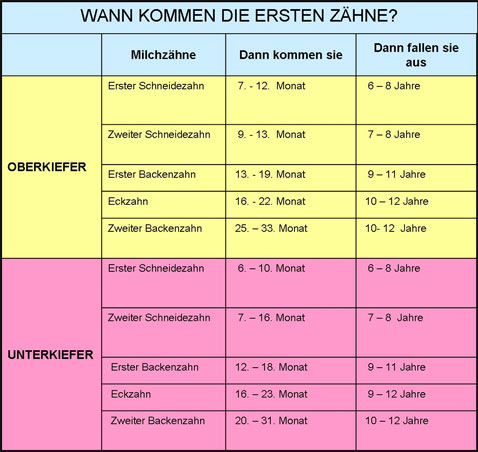

Wann kommen die ersten Zähne, wann gehen sie?

Der erste Zahn, der etwa im 6. Monat die Schleimhaut durchbricht, ist meistens der Unterkiefer-Schneidezahn. Die Reihenfolge des Zahndurchbruches ist fast immer gleich, die Durchbruch-Zeiten können jedoch von Kind zu Kind deutlich unterschiedlich sein: Manche Babys kommen schon mit einem Zahn auf die Welt, andere haben mit einem Jahr noch keinen einzigen Milchzahn. Bei Verzögerungen um mehrere Monate besteht daher kein Anlass zur Sorge.

Mit einem Jahr sind meist sechs bis acht Schneidezähne zu sehen und mit drei Jahren sollten sämtliche Milchzähne voll durchgebrochen sein. Das vollständige Milchgebiss enthält 20 Milchzähne, jeweils im Oberkiefer und im Unterkiefer vier Schneidezähne, zwei Eckzähne und vier Backenzähne.

Zahnen: Was müssen Eltern beachten?

Wenn die ersten Zähnchen in den Mund des Babys durchbrechen, bezeichnet man das als „zahnen“. Die meisten Babys bekommen ihre Milchzähne ohne grössere Probleme. Dass die neuen Zähne kommen, merkt man vor allem daran, dass das Baby stärker „sabbert“ und ständig auf harten Gegenständen wie z.B. dem Beissring oder der Rassel herumbeisst.

Zahnungs-Beschwerden sind häufige Begleiterscheinungen des Milchzahndurchbruchs. Das entzündete Zahnfleisch tut weh, die Babys sind unruhig, quengelig und schlafen schlecht. Auch mässiges Fieber oder Durchfall sind nicht ungewöhnlich. Die Wangen sind oft gerötet, der Po wund. Zur Linderung der Beschwerden durch entzündetes Zahnfleisch gibt es in der Apotheke zuckerfreie Zahnungs-Gels, ein im Kühlschrank gekühlter Beissring kann ebenfalls hilfreich sein. Bei hohem, anhaltendem Fieber oder anderen ungewöhnlichen Beschwerden sollte der Kinderarzt konsultiert werden.

Die zweiten Zähne kommen: Der Zahnwechsel

Um das 6. Lebensjahr beginnt normalerweise der Zahnwechsel mit dem Durchbruch des ersten bleibenden Zahnes. Es handelt sich um den ersten Molaren (Backenzahn), der auch als Sechsjahr-Molar bezeichnet wird. Da er hinter dem letzten Milchzahn herauskommt, ohne dass dabei ein Milchzahn ausfällt, wird sein Erscheinen oft nicht bemerkt.

Der Zahnwechsel geht in zwei Phasen vor sich:

6-8 Jahre:

Zuerst kommt der erste Backenzahn (Stockzahn) hinter den Milchzähnen, dann werden die Milchschneidezähne locker und die bleibenden Schneidezähne erscheinen. Oft fallen die Milchzähne zunächst nicht aus obwohl die bleibenden Zähne knapp dahinter (Richtung Zunge) schon durchgebrochen sind. Durch den Zungendruck auf die neuen Zähne kommt es aber normalerweise innert weniger Monate zum Ausfall der Milchschneidezähne Da die bleibenden Zähne für den ausgewachsenen Schädel proportioniert sind, wirken sie zunächst viel zu gross.

10-13 Jahre:

Jetzt fallen die Milch-Backenzähne (Stockzähne) aus und werden von den bleibenden Prämolaren ersetzt, die bleibenden Eckzähne verdrängen die Milch-Eckzähne.

Kampf der Karies – vom ersten Zahn an

Loch im Zahn – wie entsteht Karies?

Zahnkaries (auch Zahnfäule genannt) entsteht durch säurebildende Bakterien. Diese Bakterien bilden einen klebrigen Belag (Plaque), der auf den Zahnoberflächen haftet und nicht einfach weggespült werden kann. Aus zuckerhaltigen Lebensmitteln produzieren die Bakterien Säure, die den harten Zahnschmelz angreift, indem sie aus ihm Mineralstoffe wie Kalzium herauslöst. Im Anfangsstadium tritt die Karies nur als kreidig-weisser Fleck in Erscheinung, der Schmelz ist aufgeweicht (demineralisiert), aber noch nicht durchbrochen. Bei weiterem Fortschreiten entsteht dann das klassische „Loch“ im Zahnschmelz und die Karies breitet sich im darunterliegenden Dentin (Zahnbein) weiter aus. Spätestens jetzt ist eine Füllung erforderlich, um die Karies zu stoppen. Schmerzen treten meist erst dann auf, wenn sich der Loch-Frass dem Zahnnerven (Pulpa) nähert. Dann ist eine Wurzelbehandlung oft nicht mehr zu vermeiden.

Eltern irren sich mit der Annahme, dass Karies bei Milchzähnen nicht so schlimm sei, weil es schliesslich noch nicht die „richtigen“ Zähne seien. Milchzähne dienen nicht nur zum Kauen fester Nahrung und zur Sprachbildung, sie halten auch den Platz für die zweiten Zähne frei.

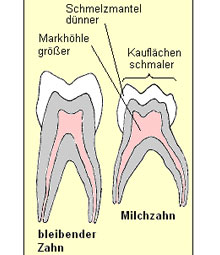

Der Milchzahn hat im Vergleich zum bleibenden Zahn einen dünneren und weniger widerstandsfähigen Schutzmantel aus Schmelz und Dentin und eine grössere Markhöhle (Pulpa). Deshalb sind Milchzähne nicht besonders resistent gegen Karies, die sich schnell ausbreiteten und den Zahnnerv erreichen kann, was dann oft zu Schmerzen führt. Geht ein Milchzahn durch Karies frühzeitig verloren, kann dies später zu Platzmangel für die bleibenden Zähne und Zahnfehlstellungen führen. Daher sollte man einen von der Karies befallenen Milchzahn nach Möglichkeit nicht ziehen, sondern retten!

Wie verhindert man Karies?

Kariesbakterien können von der Mutter bzw. Betreuungsperson auf das Kind übertragen werden. So gesehen ist Karies tatsächlich ansteckend. Daher nie den Nuggi, Sauger oder Löffel des Kindes ablecken!

Eltern sollten dem Kind von Anfang an ein Vorbild sein und Zahnbewusstsein vorleben. Man weiss heute, dass Kinder von Eltern mit guter Mundhygiene viel weniger Probleme mit Karies haben, als solche von Eltern mit schlechter Zahnpflege. Grund dafür ist einerseits das Vorbild, dem die Kinder nacheifern. Andererseits ist das Risiko der Übertragung von Kariesbakterien von den Eltern in den Kindermund viel grösser, wenn die Eltern bakterielle Zahnbeläge im Mund haben.

- Die Eltern müssen die Kinderzähne putzen, sobald der erste Milchzahn da ist!

- Richtige Ernährung verhindert Zahnschäden.

- Fluorid schützt Kinderzähne.

Zahn-Unfälle: Was ist zu tun?

Zahnunfälle sind bei Kindern und Jugendlichen besonders häufig. Während kleine Kinder oft hinfallen oder beim Spielen mit dem Kopf anschlagen, handelt es sich bei älteren Kindern und Jugendlichen meist um Sportunfälle, z.B. beim Skateboarden. Milchzahnverletzungen sind überwiegend relativ harmlos, hingegen ist bei bleibenden Zähnen, die gelockert oder ausgeschlagen werden, oft ein rasches Handeln erforderlich. Wichtig ist die Sicherstellung von abgebrochenen Zahnstücken, die oftmals wieder angeklebt werden können. Ausgeschlagene bleibende Zähne werden am besten in einer Zahnrettungsbox aufbewahrt, die in der Apotheke erhältlich ist. Alternativ kann der Zahn auch in kalter Milch gelagert werden. Fassen Sie den Zahn nicht an der Wurzel an, sondern an der Krone. Bitte verlieren Sie bei ausgeschlagenen Zähnen keine Zeit und suchen Sie umgehend ihren Zahnarzt auf: Die Wiedereinpflanzung (Replantation) ist umso erfolgreicher, je schneller sie erfolgt.

Zahnrettungsbox

„Dentosafe“

Wenn Ihr Zahnarzt nicht erreichbar ist, wenden Sie sich bei Zahnunfällen bitte an den für Ihren Kanton zuständigen zahnärztlichen Notdienst.

Hier erhalten Sie ausführliche Informationen über das richtige Verhalten nach Zahnunfällen

Kreidezähne (MIH): Wenn die Zähne bröckeln

Was ist MIH?

Kreidezähne oder MIH (Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation) sind eine relativ häufige Entwicklungsstörung der bleibenden Zähne, manchmal auch der Milchzähne, die bei 10-15% aller Kinder auftritt. Meistens sind die mittleren bleibenden Schneidezähne (Inzisiven) und die ersten bleibenden Backenzähne (Molaren) betroffen. Kreidige weisse oder gelb-braune Flecken sind das äussere Erkennungsmerkmal der MIH-Zähne. Aber der veränderte Zahnschmelz ist auch strukturell geschädigt und nicht ausreichend widerstandsfähig: Karies kann sich auf Kreidezähnen rasch ausbreiten, die betroffenen Zähne können aber auch beim Kauen schnell abbröckeln. Ein weiteres Problem der Kreidezähne ist manchmal die extreme Berührungs- oder Temperaturempfindlichkeit, was beim Essen und Putzen zu Schmerzen führen kann.

Ursachen der MIH:

Die Ursache dieser Zahnschmelz-Missbildung ist noch unklar. Der Zahnschmelz wird in den letzten Monaten der Schwangerschaft und in den ersten vier Lebensjahren des Kindes gebildet. Ein in dieser Phase schädlicher Einfluss von Kinderkrankheiten, Medikamenten (Antibiotika) oder Umweltfaktoren wird zur Zeit diskutiert.

Wie erkennt man MIH-Zähne?

Der erfahrene Kinderzahnarzt erkennt die für MIH typischen Schmelzdefekte und -verfärbungen an den Schneidezähnen und Molaren meist auf den ersten Blick. Manchmal findet man bei MIH-Kindern auch schon im Milchgebiss auffällige Schmelzmissbildungen.

Behandlung der MIH-Kreidezähne:

Behandlung von MIH-Kreidezähnen bei einer 18-jährigen Jugendlichen: Diese Patientin hatte zunehmend unter ihren stark fleckigen und verfärbten MIH-Frontzähnen gelitten und schämte sich, diese beim Lächeln zu zeigen. Mit einer minimalinvasiven Komposit-Schichttechnik konnten wir die Veränderungen schonend beseitigen und eine natürliche Zahnästhetik wiederherstellen.

Eine engmaschige kinderzahnärztliche Betreuung der von MIH betroffenen Kinder ist besonders wichtig. Wegen des Kariesrisikos sollte das Zähneputzen daheim besonders akkurat und gewissenhaft durchgeführt werden. Der Zahnarzt kann die Zähne auch mit einem Fluorid-Lack imprägnieren oder mit Kunststoff versiegeln. Bei Abbröckeln oder Abplatzen von Zahnschmelz wird der Zahn mit Kunststoff-Füllungen (Komposit) aufgebaut. Bei ausgedehnten Defekten können auch Kronen aus Keramik notwendig sein.

Kinderzähne richtig putzen

Nach Durchbruch des ersten Zahnes müssen die Eltern mit der Zahnpflege ihres Sprösslings beginnen. Bis zum Alter von ca. 6 Jahren sind Kinder manuell nicht in der Lage, ihre Zähne selbst systematisch zu putzen, weshalb diese Aufgabe den Eltern obliegt. Ab dem Schulalter sollten die Kinder motiviert werden, ihre Zähne selbst zu putzen. Den Eltern wird aber empfohlen, danach noch einmal alle Zahnflächen sorgfältig nachzuputzen.

Für die ersten Milchzähne reicht es, wenn einmal täglich eine erbsengrosse Menge Kinder-Zahnpasta (mit Fluorid) auf eine weiche Kinderzahnbürste aufgetragen wird und die Zähne damit sorgfältig von allen Seiten gereinigt werden. Kleinkinder können noch nicht spülen und schlucken die Zahnpasta teilweise herunter, was aber bei einer geringen Menge Kinderzahncreme nicht schädlich ist.

Ab dem zweiten Geburtstag sollte das Zähneputzen dann zweimal täglich – morgens nach dem Frühstück und abends vor dem Schlafengehen – erfolgen. Das abendliche Zähneputzen sollte fester Bestandteil des Gute-Nacht-Rituals werden. Danach dürfen keine Süssigkeiten oder zuckerhaltigen Getränke (Säfte, Milch, Eistee usw.) mehr konsumiert werden!

Ab dem dritten Geburtstag wird dreimal täglich geputzt, etwa 30 Minuten nach den Hauptmahlzeiten.

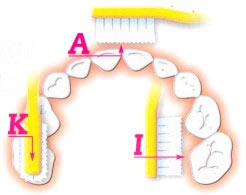

KAI: eine kinderleichte Zahnputztechnik

Eine leicht erlernbare Putztechnik für Kinderzähne ist die KAI-Technik. Sie sorgt dafür, dass die Zähne immer auf die gleiche Weise möglichst effizient gebürstet werden, ohne dass Zahnflächen „vergessen“ werden.

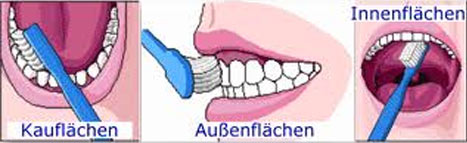

Bei der KAI-Technik werden zuerst die Kauflächen, dann die Aussen- und schliesslich die Innenflächen der Zähne geputzt:

Am besten lernen die Kinder diese Zahnputztechnik, wenn sie ihnen von den Eltern vorgemacht wird und sie die Bewegungen vor dem Spiegel nachahmen können. Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, dass Kinderzähne immer von den Eltern nachgeputzt werden müssen, bis die Kinder in der Lage sind, dies völlig selbstständig zu tun (etwa ab 8-10 Jahren).

KAUFLÄCHEN: Mit kurzen Hin- und Herbewegungen der Bürste

AUSSENFLÄCHEN: Die Zähne liegen dabei aufeinander und es wird mit kreisenden Bewegungen von der Mitte aus nach links und nach rechts geputzt

INNENFLÄCHEN: Bei geöffnetem Mund werden die Zahninnenflächen wie mit einem Handfeger von rot nach weiss (vom Zahnfleisch zur Zahnkrone) ausgewischt

Die richtige Kinderzahnbürste

Zahnbürsten für Kinder sollten einen kurzen, dicken Griff haben, der gut in der Kinderhand liegt. Der Kopf sollte kurz (weniger als 2 cm lang) sein und möglichst viele abgerundete, eher weiche Kunststoff-Borstenaufweisen. Naturborsten werden schnell von Bakterien besiedelt und eignen sich daher nicht für Zahnbürsten. Generell sollte die Bürste alle 3 Monate gewechselt werden.

Elektrische Kinderzahnbürsten können helfen, Zahnputz-Muffel zur Zahnpflege zu motivieren. Wichtig ist, dass der Bürstenkopf nicht zu gross ist, damit er alle Zahnflächen erreichen kann. Durch die automatische Schwing-Bewegung (Oszillation) der Bürste wird die bakterielle Plaque sehr effektiv entfernt, allerdings müssen auch beim elektrischen Putzen alle Zahnoberflächen gemäss der KAI-Technik systematisch bearbeitet werden. Manche elektrische Kinderbürsten haben einen Musiktimer, der die Kinder fürs brave Zähneputzen mit verschiedenen Melodien „belohnt“.

Die richtige Kinderzahnpaste

Zahnpasten für Kleinkinder bis 6 Jahre unterscheiden sich von den Erwachsenen-Zahncremes vor allem durch ihren reduzierten Fluorid-Gehalt (500 ppm anstelle von 1500 ppm). Der Grund dafür ist, dass Kleinkinder nicht ausspülen können und die Zahnpasta meistens einfach herunterschlucken, was bei einer erbsengrossen Menge Kinderzahnpasta völlig unbedenklich ist. Ausserdem ist Kinder-Zahncreme geschmacklich auf Kleinkinder eingestellt, für die eine normale Zahnpasta viel zu scharf wäre. Kinderzahnpasta sollt aber nicht zu süss oder bonbonartig aromatisiert sein, um nicht zum „Naschen“ zu verleiten.

Ab dem 6. Lebensjahr kann eine Junior- oder Erwachsenen-Zahnpasta mit 1000-1500 ppm Fluorid verwendet werden.

Übrigens sollte nach dem Zähneputzen möglichst wenig nachgespült werden, damit das schützende Fluor möglichst lange auf den Zähnen verbleibt.

Die richtige Ernährung

Karies wird durch Bakterien verursacht, die im Mund Zucker und andere Kohlenhydrate vergären und daraus Säure produzieren, die den Zahnschmelz angreift. Dabei können die Bakterien folgende Zuckerarten verwerten:

- normalen Haushaltszucker (Rohrzucker, Saccharose)

- Traubenzucker (Glukose)

- Milchzucker (Laktose)

- Fruchtzucker (Fruktose)

Stärke, z.B. in Kartoffeln, Nudeln, Reis oder Brot, kann zu Zucker aufgespalten werden und ist daher ebenfalls kariogen (karies-erzeugend), allerdings weniger ausgeprägt als die oben genannten Zuckerarten.

Ziel der zahnfreundlichen Ernährung ist es, die Verweildauer der Kohlenhydrate und Zucker im Mund möglichst zu reduzieren. Achtung: Viele Lebensmittel und Getränke enthalten versteckte Zucker, z.B. Ketchup, Müsliriegel, Milch- und Kakaogetränke, Müsli, Cornflakes, Bananen und andere Obstsorten.

Süssstoffe wie Aspartam, Cyclamat, Saccharin können von den Kariesbakterien nicht verwertet werden. Sie sind daher nicht kariogen, das heisst, sie können keine Karies hervorrufen. Zahnfreundliche Süsswaren, die Süssstoff statt Zucker enthalten, sind mit dem Zahnmännchen und der Aufschrift „zahnfreundlich“ gekennzeichnet.

Säuglingsernährung: Der Zahnteufel steckt im Schoppen

Nuckelflaschen-Karies:

Massive Zerstörung der Milchzähne durch Karies bei 3-jährigem Kind durch ständiges Trinken von gesüsstem Kindertee mit der Nuckelflasche (Schoppen). Die Eltern hatten dem Kind die Flasche zur Beruhigung mit ins Kinderbettchen gegeben.

Man bezeichnet diese Karies auch als Nursing Bottle Syndrome

Neben den Milchmahlzeiten nur Wasser als Durstlöscher geben Niemals zuckerhaltigen Kindertee, gesüsste Fruchtsäfte, Sirup, Eistee etc. in der Schoppen-Flasche geben.

Die Trinkflasche (Schoppen) niemals zum Beruhigen oder Dauernuckeln im Bett oder Kinderwagen lassen, auch nicht mit Milchgetränken

Das Kind möglichst bald ans Trinken aus Bechern und Tassen gewöhnen. Mit dem ersten Geburtstag sollte die Nuckelflasche abgewöhnt sein.

Nuggis oder Sauger nie in Zucker oder Honig tauchen.

Ab dem Kleinkindalter gilt:

- Gezuckerte Speisen nur zu oder unmittelbar nach den Hauptmahlzeiten geben, nicht über den ganzen Tag verteilt!

- Möglichst wenige Zwischenmahlzeiten

- Zuviel Süsses nimmt den Appetit auf gesunde Lebensmittel und fördert Übergewicht.

- Die Eltern müssen die Kinderzähne nach allen Hauptmahlzeiten gründlich putzen.

Unsere Kinder-Zahnärztin berät Sie gerne persönlich, welche Ernährung für Ihr Kind die richtige ist.

Fluoride

Fluoride sind natürlich vorkommende, lebenswichtige Spurenelemente (Fluor-Verbindungen), die nachweislich vor Karies schützen, indem sie

- Den Zahnschmelz härten und gegen bakterielle Säureattacken schützen.

- Das Bakterienwachstum hemmen.

Fluoride sind zwar in vielen Lebensmitteln, v.a. Fisch und Krustentiere, in kleinen Mengen erhalten, die jedoch nicht ausreichen, um wirksam gegen Karies vorzubeugen. Daher ist eine zusätzliche Zufuhr von Fluor erforderlich. Die heute gültigen Empfehlungen der Kinderärzte und Zahnärzte lauten:

- Generell Fluorid-Speisesalz verwenden (z.B. Salz mit Jod und Fluor)

- Ab dem ersten Milchzahn fluoridhaltige Kinderzahnpasta benutzen

- Ab dem 6. Lebensjahr Junior- oder Erwachsenenzahnpasta verwenden

Vorbereitung auf den ersten Besuch beim Kinderzahnarzt

Der erste Eindruck ist immer entscheidend: Damit der erste Zahnarztbesuch für das Kind ein positives Erlebnis wird und ein Vertrauensverhältnis entstehen kann, ist es wichtig, dass Sie sich als Eltern richtig verhalten. Kinder haben ein feines Gespür für die Ängste ihrer Eltern. Achten Sie daher auf Ihre Wortwahl, wenn sie über den Zahnarzt reden. Vermeiden Sie insbesondere „Schauergeschichten“ und behalten Sie allfällige schlechte Erfahrungen oder Angst vor dem Zahnarzt unbedingt für sich.

Sätze wie „Du brauchst keine Angst zu haben“ oder „Tut gar nicht weh“ sind schädlich, weil sie dem Kind einen Zusammenhang zwischen Zahnarzt, Schmerzen und Angst suggerieren. Drohen Sie auch niemals mit dem Zahnarzt, wenn Ihr Kind nicht seine Zähne putzen möchte.

Bereiten sie Ihr Kind auf den Termin vor, indem Sie mit ihm Kinderbücher über den Besuch beim Zahnarzt lesen oder spielen, wie die Lieblingspuppe oder das Stofftier zum Zahnarzt geht. Selbstverständlich darf ihr Kind dieses Spielzeug auch zum Termin mitbringen!

Für kleinere Kinder ist es besonders wichtig, dass der Zahnarzt-Termin gut in den Tagesrhythmus eingepasst ist. Geeignet sind vor allem Vormittagstermine, denn zu dieser Zeit sind die Kleinen meistens ausgeruht und aufnahme- und belastungsfähiger. Vermeiden Sie Zeiten, zu denen das Kind normalerweise Mittagsschlaf hält.

Während und nach der zahnärztlichen Behandlung ihres Kindes

Ein stabiles Vertrauensverhältnis zwischen dem Kind und dem Zahnarzt ist die Grundlage für eine erfolgreiche Behandlung. Zum Aufbau dieses Verhältnisses muss sich das Kind darauf konzentrieren, was der Zahnarzt sagt. Es kann nicht auf zwei Erwachsene gleichzeitig hören. Deshalb bitten wir Sie, Ihr Kind durch Ihre Anwesenheit bei der Behandlung zu stärken, sich aber bei der Kommunikation zurückzuhalten und die Führung während der Behandlung möglichst dem Zahnarzt zu überlassen.

Loben Sie Ihr Kind nach der Behandlung! So motivieren Sie es für den nächsten Zahnarztbesuch.

Fragen und Antworten

Wenn die ersten Milchzähnchen durchgebrochen sind. Diese erste Sprechstunde dient hauptsächlich der Elternberatung: Tipps zur Mundhygiene und Ernährung, sowie zur Vermeidung schädlicher Gewohnheiten wie Daumenlutschen können spätere Schäden verhindern.

Normalerweise alle 6 Monate, bei kariesfreiem Gebiss und sehr guter Mundhygiene kann dieses Intervall vom Zahnarzt auch verlängert werden.

Das ist empfehlenswert, es gibt nämlich Karies, die zwischen den Zähnen entsteht und von aussen nicht sichtbar ist. Ab einem Alter von ca. 3 Jahren sollte daher auch einmal im Jahr ein kleines Röntgenbild von den Zähnen angefertigt werden.

Verborgene Karies, die unsichtbar in den Zahnzwischenräumen beginnt, ist besonders tückisch. Nur mit einem Röntgenbild kann man sie rechtzeitig entdecken, bevor grösserer Schaden entsteht. Deshalb gilt heute die Empfehlung, ab dem 3. Lebensjahr einmal jährlich die Milchzähne zu röntgen. Moderne digitale Röntgenbilder kommen mit einer sehr geringen Strahlenbelastung aus und sind daher unbedenklich.

Versuchen Sie, ihr Kind mit Fantasie und Spiel zu überlisten. Am besten wird das Zähneputzen zu einem Ritual: Sie können während des Putzens ein Lied singen, ein Gedicht aufsagen oder eine kleine Geschichte erzählen, die das Kind ablenkt. Bei Kleinkindern hat sich das Putzen im Liegen auf dem Wickeltisch bewährt.

In der richtigen Dosierung ist Fluorid sehr nützlich und ungefährlich. Die heute übliche Darreichungsform (fluoridhaltige Zahnpasta und Fluor-Speisesalz) ist mit Sicherheit unschädlich und gewährleistet einen guten Schutz vor Karies

Spätestens bis zum 3. Geburtstag sollte das Lutschen am Daumen abgestellt und der Schnuller abgewöhnt sein. Andernfalls kann es zu Kieferverformungen, Zahnfehlstellungen (offener Biss) oder Sprachstörungen kommen. Appellieren Sie an den Stolz Ihres Kindes: Erklären Sie ihm, dass es jetzt zu gross sei, um am Daumen bzw. Nuggi zu lutschen, was ja nur die kleinen Babys machen. Überzeugen Sie Ihr Kind, den Schnuller von der Nuggifee oder vom Samichlaus abholen zu lassen.

Das ist ein häufiges Problem. Der Kinderzahnarzt kann versuchen, das Kind sanft an die Behandlung heranzuführen. Manchmal braucht es auch Beruhigungsmittel oder Lachgas, um eine Zahnbehandlung durchführen zu können. In gewissen Fällen, vor allem bei sehr kleinen oder behinderten Kindern, ist eine Behandlung in Vollnarkose die beste Option.

Sind bleibende Zähne ganz oder teilweise herausgeschlagen, muss der Zahn (oder das Zahnteil) unbedingt gefunden werden. Fassen Sie den Zahn nicht an der Wurzel, sondern an der Krone an und bewahren Sie ihn in einer Zahnrettungsbox (Dentosafe-Box) oder ersatzweise in kalter Milch auf. Im Notfall kann der Zahn auch im Mund unter der Zunge gelagert werden. Suchen Sie sofort den Zahnarzt (ausserhalb der Sprechstunden den zahnärztlichen Notdienst) auf. Ausgeschlagene Milchzähne werden nicht wieder eingepflanzt, da dies Schäden an den bleibenden zähnen verursachen kann. Suchen Sie aber in jedem Fall baldmöglichst den Zahnarzt auf. Zahnunfälle übernimmt übrigens die obligatorische Krankenversicherung bzw. die Unfallversicherung. Daher ist eine Unfallmeldung zwingend notwendig.

Kontaktieren sie uns per Email oder telefonisch. Wir finden sicher eine Antwort auf Ihre Frage.